最近の投稿

アーカイブ

|

2023年06月10日

植物観察会

【開催場所】初音川ビオトープ

【参加者】初音川ビオトープ愛護会員ほか

・この植物観察会は、愛護会がビオトープの管理を行うにあたり、除去すべき植物と残すべき植物を確 認するため、2008年から年に一回行っている。

・ビオトープでは2018~20年に研究所が実施した植生調査の結果を踏まえ、草地の一部で通常の草刈りをせず外来種の手刈り・引き抜きのみを行い、チガヤを含む多様な植物を保全している。自生・開花している植物(ネジバナ、カタバミ、ニワゼキショウなど)に加え、愛護会が鳥や虫を呼ぶため新たに植栽した在来種(シモツケ、クチナシ、ヤツデなど)を紹介した。また、2022年度以降は一部のエリアで在来種のヨモギとヤハズソウが増えすぎたため、抑制を図る管理をしていることを紹介した。

・外来種の手刈り・引き抜き処理を行っている場所で見られるようになった野草の花のうち、観察会の時期には見られないものについて資料で示した(うちワレモコウ、ヤブカンゾウ、ヌマトラノオについては、愛護会が群生ポイントを杭で示している)。

|

2023年06月06日

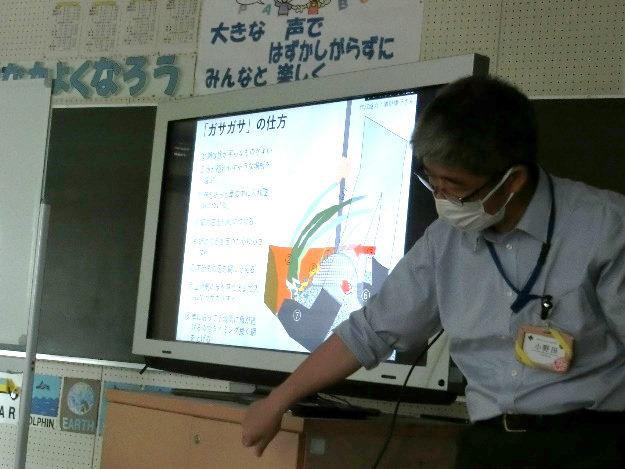

矢作川の魚~籠川の生態系、フィールドワークの楽しさを知る

【開催場所】青木小学校 ハロールーム

【参加者】青木小学校4年生

・矢作川に生息している魚について

・魚の特徴や、見分け方、生息場所などについて

・魚の採り方、上手なガサガサのやり方

(児童の感想)

・魚の見分け方が面白くて、試してみたくなりました

・魚を見分けられて嬉しかったです

・ガサガサのやり方を教えてもらったから、やりたいです

・他の生き物はどんなものがいるかも調べてみたくなりました

|

2023年04月27日

アユの放流体験

【開催場所】矢作川(あいち豊田農協旭支店下の河川敷)

【参加者】小渡小学校1,2年生

ー魚の体のつくりと見分け方について説明ー

・アユの放流体験後に魚についての解説を行った。

・魚と人間の共通性に着目して対になっている鰭(ひれ)について学んだ。

・魚を正面から見た図をイメージして人間との共通性について理解を求めた。

・魚の断面図で生息空間が推測できることを学んだ。

・アユの特徴である「あぶらびれ」と普通の鰭との違いについて学んだ。

・背鰭を見ることで魚類の大まかな分類が可能であることを学んだ。

・現地で採集された魚を実際に観察するのが盛り上がった。

|

2023年04月10日

矢作川学校の申し込み方法が変わりました

矢作川学校の講師派遣について、申し込み方法を下のように変更します。

1.申込受付期間

【変更前】 受付期間の設定なし

【変更後】 4月1日~6月30日まで

*7月1日以降に申込みを予定される場合はご相談ください。

(さらに…)

|

2022年10月19日

川辺の環境を守る活動について

【開催場所】向川サンポクラブ 会長宅

【参加者】向川サンポクラブ会員

(内容)

● 向川サンポクラブの活動紹介(会より)

・わくわく事業を活用して向川沿いの花壇整備や草刈りを行っている。

● 豊田市内の川辺の環境を守る住民活動についての講義(吉橋)

・矢作川流域の全体像、課題について

・河畔林を整備している水辺愛護会について

・「ふるさとの川づくり」(水辺の小さな自然再生)の活動について

・意見交換

・川辺の草刈、仲間を増やすための方策、など

|

3 / 19«12345...10...»最後 »

|

|

|